Wenn wir über die Konfiguration des Kaffeevollautomaten reden, reden wir in erster Linie über Extraktionsparameter von Kaffee. Hinsichtlich der Extraktionsparameter gelten für einen Kaffeevollautomaten die gleichen Parameter wie für eine handelsübliche Siebträgermaschine. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da Brühdruck und Wassertemperatur bei einem Vollautomaten sich nicht von einer Siebträgermaschine unterscheiden.

Als Faustregel gilt: Ein Espresso sollte zwischen 20 und 30 Sekunden, ein Café Crème ca. 40 Sekunden Extraktionszeit aufweisen. Nur mit vernünftigen Extraktionszeiten hat das Wasser genug Zeit, auch die notwendige Menge an löslichen Stoffen aus dem Kaffeemehl herauszuziehen (Extraktion heißt nichts anderes als Herausziehung).

Um diese Extraktionszeiten zu erreichen, ist es zwingend notwendig, den richtigen Mahlgrad und die richtige Pulvermenge jeweils festzulegen. Im Zusammenspiel definieren Mahlgrad und Pulvermenge den Widerstand, auf den das Wasser mit seinem Brühdruck drückt. Je feiner der Mahlgrad und je mehr Kaffee in der Brühkammer, desto größer der Widerstand und entsprechend auch länger die Extraktionszeit.

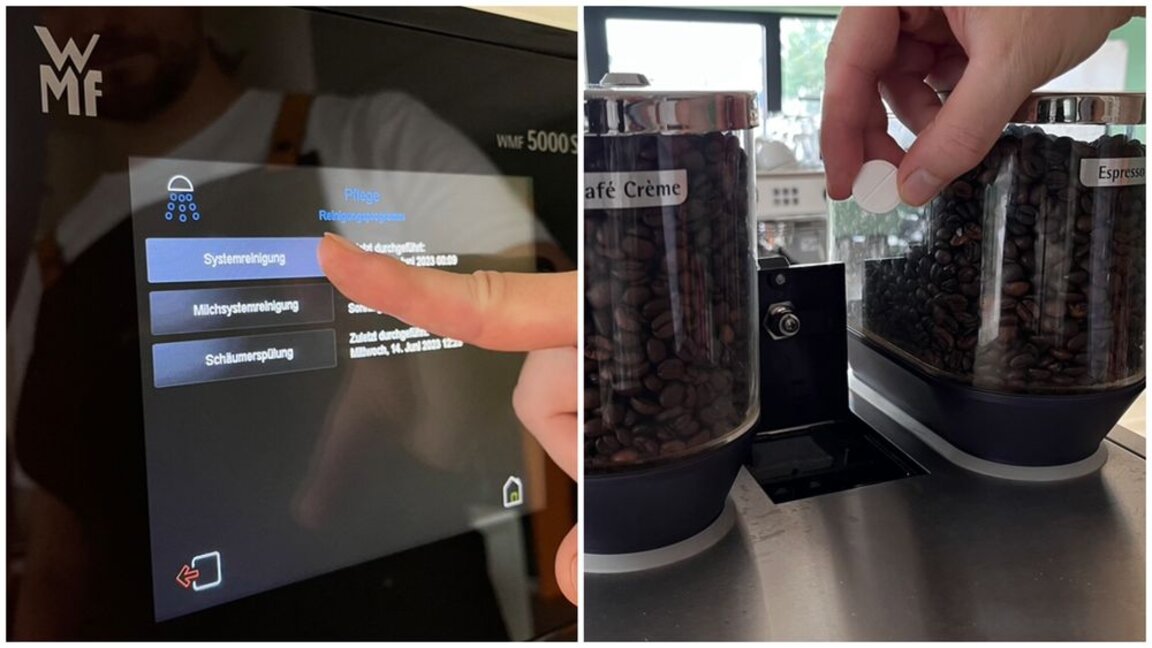

Der Mahlgrad lässt sich bei modernen Kaffeevollautomaten über das Einstellungsmenü feiner oder gröber stellen. Bei etwas älteren Geräten kann die Einstellung noch manuell vorgenommen werden. Wichtig ist, dass nach jeder Verstellung des Mahlgrades ein Mahlbezug gestartet werden und das gemahlene Kaffeemehl verworfen werden sollte. Denn im Totraum der Mühle befinden sich immer noch Mahlreste des vorangegangenen Mahlvorgangs, der mit einer anderen Mahlgradeinstellung vorgenommen wurde. Entsprechend wäre dieses Kaffeemehl nur bedingt repräsentativ für den neu vorgenommenen Mahlgrad.

Die Kaffeemehlmenge lässt sich auf den ersten Blick ganz simpel über das Getränke-Konfigurationsmenü einstellen. Doch Vorsicht: Nur weil das Menü eine bestimmte Kaffeemenge anzeigt, heißt das nicht, dass auch exakt diese Kaffeemenge aus der Mühle kommt. Kaffeevollautomaten arbeiten mit timergesteuerten Mühlen. Die eingestellte Einwaage wird vom Kaffeevollautomaten in eine bestimmte Mahldauer umgerechnet, es findet also eine Art Konvertierung statt. Es ist ganz wichtig, dass diese Einwaage rekalibriert wird, wenn der Mahlgrad geändert wurde. Der Kaffeevollautomat mahlt in der Kalibrierung den Kaffee bei dem eingestellten Mahlgrad für eine bestimmte Zeit (z. B. 5 Sekunden). Im Anschluss muss abgewogen werden, wie viel Kaffee die Mühle in dieser Zeit gemahlen hat (z. B. 14 g).

Die Einwaage wird im Vollautomaten abgespeichert und im Anschluss kann der Kaffeevollautomat hochrechnen, welche Mahldauer notwendig ist, um die in der Getränkekonfiguration eingestellte Pulvermenge (z. B. 15,5 g für einen doppelten Espresso) auch wirklich zu erreichen. Die Kalibrierung ist immer dann vorzunehmen, wenn der Mahlgrad geändert wird. Denn bei einem feineren Mahlgrad stehen die Mahlscheiben näher beieinander, entsprechend können in der festgelegten Zeit nur weniger Kaffeebohnen gemahlen werden als bei einem gröberen Mahlgrad, bei dem die Mahlscheiben dementsprechend weiter auseinanderstehen.