Teil 1 Kaffeevollautomaten im Check

Alles, was Gastronomen über Technik, Fehlerquellen und perfekte Einstellungen wissen müssen.

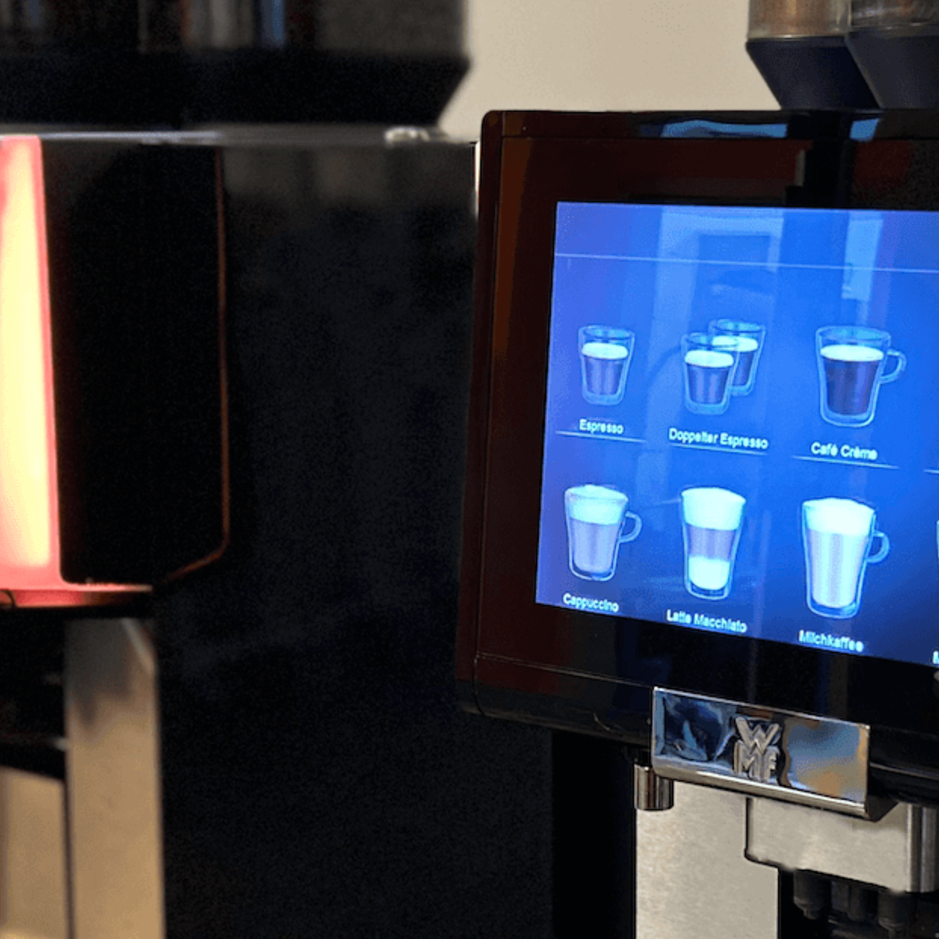

Diese Blog-Serie widmet sich dem Kaffeevollautomaten. Diese technologisch komplexe Maschine vereint eine Vielzahl von Funktionen und Komponenten in sich. Im Idealfall produziert sie exzellenten Kaffee auf Knopfdruck – immer und immer wieder. Der Produktabsatz ist hoch, das Personal benötigt keinerlei Fachkenntnisse. Die Vorteile liegen auf der Hand.

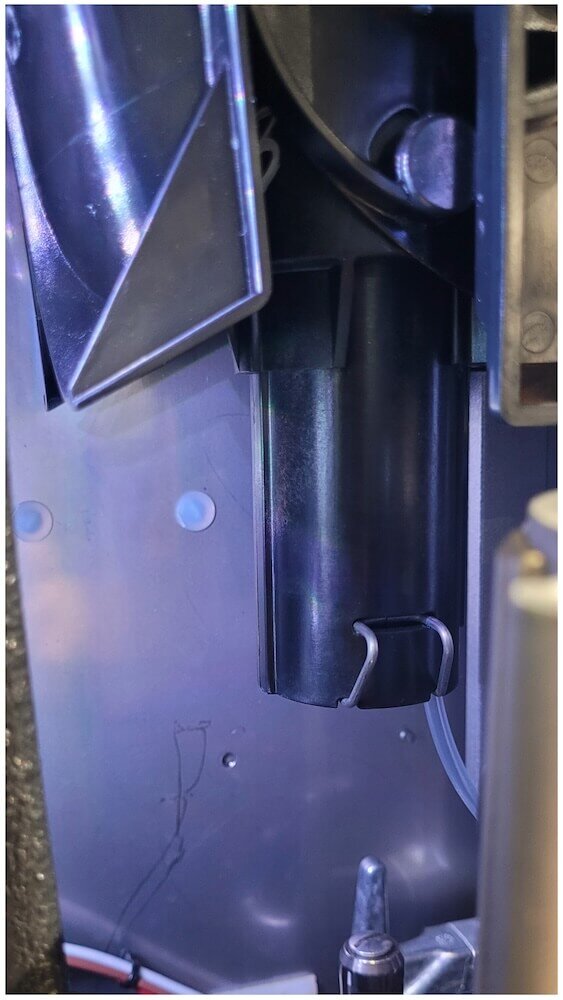

Wie bei jedem technischen Gerät sind gelegentliche Probleme wie Verstopfungen nicht auszuschließen. Ein Techniker schafft hier schnell Abhilfe. Gravierender sind aber die Fehler, die gar nicht als solche wahrgenommen werden, wie eine falsche Justierung oder Grundeinstellung. Diese verhindern, dass der Vollautomat überhaupt guten Kaffee zubereiten kann.

In dieser Blog-Serie machen wir Sie fit für den Vollautomaten: Wir erklären Ihnen, woran Sie erkennen, ob der Vollautomat falsch eingestellt ist und welche Schritte dabei helfen, die Lebensdauer ihres Vollautomaten zu verlängern. Der Text soll ihnen auch dabei helfen, den richtigen Kaffeevollautomaten für ihr Gastronomiekonzept zu finden.

Der erste Teil dieser Serie erklärt die Basics: Was ist ein Kaffeevollautomat, welche Komponenten sind verbaut und welche Funktion haben sie.

Im zweiten Teil geht es um die unterschiedlichen Fehlerarten, die auftreten können, wie sie behoben werden und welchen immensen Einfluss die tägliche Reinigung des Geräts auf Kaffeequalität und Haltbarkeit hat.

Der dritte und letzte Teil erklärt, wie der Kaffeevollautomat richtig konfiguriert wird, um den besten Kaffee zu produzieren – immer und immer wieder.

Teil 1: „Das große Missverständnis“ oder: Sh*t In – Sh*t Out

Was ist eigentlich ein Kaffeevollautomat? Für viele KonsumentInnen und GastronomInnen ist ein Kaffeevollautomat gleichbedeutend mit einer einfachen Bedienung und einer auf Convenience ausgelegten Kaffeezubereitung. Einige würden wahrscheinlich auch sagen, dass ein Kaffeevollautomat keine derart hochwertigen Kaffees zubereiten kann wie zum Beispiel ein Siebträger. Tatsächlich ist das mit Kaffeevollautomaten auch möglich. Und es ist schade, dass Kaffeevollautomaten dieses Stigma mit sich herumtragen.